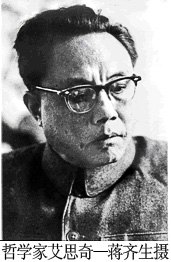

艾思奇(1910年-1966年)同志是中国著名的马克思主义哲学家、教育家和革命家。1910年他生于云南腾冲,1925年考入云南省立一中,接触马克思主义并与聂耳结为好友。早年留学日本,1935年参加中国共产党,任上海《读书杂志》编辑。1937年到延安,担任过抗日军政大学主任教员和《解放日报》副总编辑等职。国建立后,他担任过中共中央高级党校哲学教研室主任、副校长,中国科学院哲学社会科学部学部委员。

据王丹一阿姨回忆,1944年底(或1945年初),在博古去世之后,由廖承志负责新华社工作。艾思奇时任《解放日报》总编辑,廖承志聘请他兼任新华社副总编辑。艾思奇为新华社工作近一年,直至胡宗南进攻延安,中央机关战略转移到太行山,艾思奇因病重,没有随新华社撤退,从此再没有回到新华社工作。

2010年是艾思奇的百年诞辰,夫人王丹一为了纪念他,用了两年的时间整理出版了《艾思奇图册》,我的父母曾与艾思奇在一个单位工作过,丹一阿姨特意送给我一本作为纪念。我们这一代人对艾思奇了解极少,我上学时学习过《社会发展简史》和《辩证唯物主义和历史唯物主义》,从中知道了艾思奇这个名字。这本《艾思奇图册》以图文并茂的形式,讲述了这位马克思主义哲学家的一生,看了不禁让我肃然起敬,想更多地了解他和他的哲学,就找了一些有关的书来阅读。书中的许多故事,让我走近了艾思奇,我很想摘录几段给我们这一代新中国同龄人看看。如今的我们,在思想上、世界观上、价值观上虽然与我们的父辈大相径庭,但是在思想的根基中,在骨子里,还承袭老一辈留下来的很多东西,使我们无法忘记这些曾经给予我们影响的前辈。

一 日本留学

艾思奇研究哲学在很大程度上是受了家庭的影响。他出生在一个书香门第的革命家庭,父亲是早期的同盟会员,参加过辛亥革命和讨伐袁世凱,是京师大学堂的学生,师从严复。五叔、长兄都是早期的共产党员。父兄对中国哲学颇有研究,对他日后选择哲学研究有着很大的影响。

1927年和1930年,艾思奇两次到日本留学,受父亲“工业救国”思想的影响,选择学习工科。他用功学习自然科学、社会科学等方面的知识,可是在浩瀚的书海中,最能吸引他的还是哲学。他用日文、德文、英文多种文字对照阅读西方哲学,从古希腊的哲学家柏拉图、苏格拉底、亚里士多德到培根、斯宾诺莎、康德、黑格尔、费尔巴哈等都悉心研读,一部黑格尔的《逻辑学》几乎被他翻烂了。他认为黑格尔哲学是马克思、恩格斯哲学的一个重要来源,不弄懂黑格尔的哲学,就不可能深刻理解马克思主义哲学。他说:“我总想从这里找出一种对宇宙和人生的科学真理,但都觉得说不清楚,很玄妙。最后,读到马克思、恩格斯的著作,才感觉豁然开朗,对整个的宇宙和世界的发生发展有了一个比较明确的认识和合理的解释。”

在日本期间,艾思奇为了能直接阅读马恩的原著自学了德文。他用道林纸裁成小条,装订成小本,每页都写上德文单词,下面写上同义的日文、英文和文法,他把小本放在口袋里,随时拿出来翻看和背诵,很快就可以直接阅读马恩的德文原版书了,甚至可以欣赏德文的文学作品了。他身上经常装着海涅等人的袖珍德文诗选(《战士学者——艾思奇》谢本书著)。

艾思奇一步一个脚印地沿着寻求真理的道路思考、探索,在世界观上发生了根本的变化,最终摈弃了“工业救国”的路。在给父亲的信中他写道:“在帝国主义侵略和封建势力的桎梏下,单讲建设工业,能达到救国的目的吗?”

从日本回昆明时,艾思奇带了许多马克思主义著作,如《资本论》、《共产党宣言》、《费尔巴哈论》、《反杜林论》、《唯物论与经验批判论》、《论列宁主义基础》等,有日文、德文、英文的各种版本。国民党统治时期严厉查禁马列著作,海关、路卡检查很紧,一旦发现书被没收,人要坐牢。为了能把这些书带回国,艾思奇想了很多办法,有的换了封面,有的混在了其他科技书里,有的藏在了带夹层的箱子里。回到昆明以后,为了防备查抄,艾思奇在家中厅堂前的顶楼上翘开了一块木板,把书藏了起来。

日本留学为艾思奇学习马克思主义哲学奠定了良好的基础,也决定了他把传播马克思主义哲学作为自己终生的职业。

二 艾思奇与聂耳

1925年,艾思奇考入云南省立第一中学,在学校他积极参加地下党和共青团组织的各项活动,写过很多反帝反封建、宣传民主主义思想的文章,还参加话剧团演出一些进步的话剧,在宣传妇女解放的话剧中男扮女装出演女角,如《娜拉》、《回家以后》、《可怜闺月里》等。在此期间,他认识了在省立第一师范读书的聂耳。那时候聂耳组织了一个以中国乐器为主的小型管弦乐队,每当组织演戏或开音乐会时,艾思奇总要邀请聂耳的乐队来参加演奏,曲子是当时流行的,如《梅花三弄》、《悲秋》等。艾思奇常常向聂耳建议,要他多选一些振奋人心的乐曲,还说:“搞音乐一定要学会作曲,否则永远都只是一个吹鼓手。”

艾思奇从日本回昆明时,给聂耳带来了世界著名音乐家的传记,还把自己在日本学会的《国际歌》、《马赛曲》、《伏尔加船夫曲》等译成中文,让聂耳在音乐会上教唱,这些振奋人心歌曲很快就在群众中流传开了。

受到艾思奇的影响,聂耳到上海后创作了一系列革命歌曲,其中的《义勇军进行曲》极大地鼓舞了人们的斗志。聂耳当然不会想到,十几年后《义勇军进行曲》成了新中国——一个全新的共和国的国歌。当时一支歌、一本书在进步青年中影响很大,一支歌是聂耳的《义勇军进行曲》,一本书是艾思奇的《大众哲学》。

艾思奇非常欣赏聂耳的那些经典曲目,常常哼唱那些曲子。那时候聂耳尽管写了很多音乐作品,但是收入微薄,艾思奇就拿出自己稿费,帮助聂耳解决生活上的困难。当艾思奇得知聂耳在日本不幸遇难的时候非常悲痛,他特意在聂耳的骨灰盒旁拍了一张照片,以致悼念自己的这位挚友(《战士学者——艾思奇》谢本书著)。

三 艾思奇与海涅的诗

艾思奇对音乐和文学有着广泛的兴趣,他喜欢李斯特、施特劳斯、柴柯夫斯基等人的乐曲,特别欣赏贝多芬的交响乐。在文学上他偏爱海涅的诗。有时他一边读诵,一边抒发自己的感情,他说莱茵河的水声,寂静的月光,古老的街道,那些如梦的幻想使人神往。

艾思奇用了14年的时间断断续续翻译了海涅的政治诗《德国——一个冬天的童话》。他在译后记中写道:“我译这部诗,是从1931年开始的,因为译诗并非自己的专业,仅出于兴趣和爱好而在工作余暇零碎抽时间作,又因为书中有许多典故及史实需要费一些力量去研究查考,所以工作拖了很长时间,到1945年才最后译完,1946年才第一次出版。”艾思奇翻译《一个冬天的童话》是在昆明开始,在延安完成的。诗作译完后,交给了当时调往重庆《新华日报》工作的林默涵,经艰难转展带给了读书生活出版社的负责人黄洛峰,1946年在重庆第一次出版。建国后,艾思奇请冯至教授帮忙就原文校阅,改正了许多地方,由作家出版社再版。

艾思奇最初是依据德国出版的单行本翻译的,这个版本在有些地方是遭到了删削。正如海涅在序里所说:“为着能够单独出版,就必须把这诗交给监临在上的官厅去领受特别的照顾,而新的更改和删削,就是这更高裁判的收获。”抗战期间,艾思奇在延安得到了苏联版的《海涅选集》,才把一些被删削的部份补上。

在1844年,海涅对于《一个冬天的童话》不能完全按照自己的意愿去出版,表示极大的不满和无奈,对于当时的检查制度,他在他的诗中也有表述:“啊!连霍夫曼(注:检查官,他代表官方检查和删削过海涅的著作。)也来了,带着检查的剪刀!/剪刀嘎嚓嘎嚓地响在他的手里,/这野蛮的家伙向前推挤,/挤到你身边,——找最好的一块/剪进你的肉里。”

诗中有27个章节,原本没有标题,艾思奇都加上了标题,目的是“为了醒目”,“也表示自己个人对于内容的某种了解”(译者后记)。这些标题可以帮助我们更好的理解诗的涵义,如“新的歌”、“梦里的自由”、“狼的嚎叫”、“不幸的救世主”、“我们也能解放自己”、“人的改变”、“诗的火焰”等。

海涅的这部诗,是在当时资产阶级革命运动正在酝酿中,普鲁士的封建专制力量仍很强大,压制着人民的革命活动这样气闷的背景下写的。他只能通过梦境表述他对自由的向往和理想的政治状态。一方面,他以极端厌恶和鄙视的感情,讽刺他在旅途中所目击的德国“丑陋的骑士制度”和一切封建统治下“令人作呕”的现实;他抨击教会,说那些僧侣写“有毒的告密信”,他们堆起干柴用“火焰”“把书籍和人命一齐呑咽”的同时,还歌唱着“天主矜怜我们”;他称科隆大教堂是“精神的巴士底狱”,而那些“狡猾的教皇至上者”认为,“有着这样巨大的囚牢,/德国的理性就会衰亡了!”他嘲讽那些伪善的僧侣,把自己假扮成“小小的琴女”,用“假的嗓音”歌唱“天上的、更好的世界”,使“民众在痛苦的哀泣的时候”,用“天上的催眠曲”“将他们送入昏睡中”,而这些僧侣们却“在屋里私自饮酒”,“在门外却假意用水劝人”。他臆测到将来要摧毁德国的那种特别顽固的腐旧制度,就会像“清除三十六个粪坑”一样麻烦,要遇到可怕的难闻的臭味,要采取猛烈的革命手段,而“不能用玫瑰油和麝香”(《译者后记》)。另一方面,海涅渴望制作出“新的歌,更好的歌”,“我们要在地上建筑起天国”,“我们要在地上得到幸福”,“再不愿老是饥肠辘辘,/再不愿把勤劳的两手获得的东西,/拿去饱那吃闲饭的肚腹。”

海涅在《一个冬天的童话》最后一章“诗的火焰”中写道:

那伪善的旧世代/在消逝,谢谢上帝!/它今天正逐渐走向坆墓:/是欺诳病致死的。/一个新世代在生长,/全没有粉饰和罪恶,/它带来了自由思想、自由空气,/我要向它宣告一切。/已开始有青年人,能理解/诗人的信念和赤忱,/能从诗人的心头取暖,/从他的太阳样的热情。/我的心像光一般地爱,又像火一样的纯洁,/最高尚的优美女神/弹奏着我的琴弦。

艾思奇说,海涅“不仅是歌咏爱情的好手,也是社会斗争中的一个将士”,他“本质上还具有奔放的、锐利的、前进的思想和热情”。海涅既是诗意的,也是政治的,同时也是现实的。他认为“只要诗人不离开现实基础,他就是强大的,有力的,一旦醉心于蓝天往来飘荡,他就变得没有力量了。”

有的文学理论家认为海涅是“脱离价值”的,对现实没有多大意义。艾思奇则认为,人们没有权利更多地要求这位诗人。海涅不可能超出他所处的时代,反封建专制是那个时代的主要任务,在他的诗中有一些不明确的模糊的对未来的见解和乌托邦的幻想,这恰恰说明他是真正的诗人,诗中既有现实的写照又有浪漫的色彩。诗人的精神是高贵的,他有勇气揭开丑陋的社会和可悲的时代,这本身就具有现实意义,即使是现在,封建专制主义的幽灵仍在世界上到处游荡。

艾思奇从一个哲学家的角度去看诗中所描述的现实,去理解诗人渴望自由的梦境,海涅用诗人的角度去看他所处的现实社会,用诗的语言表述他对平等自由的向往。一个哲学家和一个诗人,在不同的年代,不同的国家,有着相通的情感和对未来的追求。

四 艾思奇与《大众哲学》

艾思奇最初写与哲学有关的文章是在《读书生活》出版社期间。1936年,他把这些文章汇集成《哲学讲话》出版,那年艾思奇二十五岁。这是一部用通俗的语言,用讲故事的方法来介绍马克思主义哲学的著作。《哲学讲话》出到第三版时被查禁了,第四版更名为《大众哲学》。《大众哲学》同样遭到了查禁,但是越查禁,发行量越大。

艾思奇对自己写的《大众哲学》并不满意。在这本书出版两年后的第10版序言中他说,这是一本“幼稚的读物”,“简陋的入门读物”;他说:“以我自己生活经验的贫乏,文字的拙劣,研究的浅薄,要求把它写得很具体,很现实,自然要耗费极大的气力,而且不会做得好的。”“还有是环境的困难,要说的话不能直说,要用的字不能不用别的字代替,要举的例子也只好不举。”即便如此,这本书在中国传播马克思主义及其哲学方面,整整影响了一代人,作用是异常深远的。

在上个世纪三四十年代,在日军侵略,国难当头,民族处于生死存亡的形势下,蒋介石“攘外必先安内”的不抵抗政策,以及国民党的腐败,使许多爱国青年感到痛心疾首。他们满怀着“天下兴亡,匹夫有责”的忧患,却不知到何处去寻求出路。艾思奇的《大众哲学》以人们身边的生活实例,通俗的语言,生动地阐述了马克思主义哲学的基本原理,促进了马克思主义在中国的传播。唤起了人民反对帝国主义、封建主义和殖民主义的革命斗志。像一盏明灯,照亮了青年们迷茫的心灵。当年我的父母就是艾思奇《大众哲学》的忠实读者,受到它的影响,他们离开上海到延安去参加革命。1935年,李公朴先生说《大众哲学》是用“最通俗的笔法,日常谈话的体裁,溶化专门的理论,使大众的读者,不必费很大气力就能够接受,这种写法在目前出版界还是仅有的贡献……这一本通俗的哲学著作,我敢说可以普遍地做我们全国大众读者的指针,拿它去认识世界和改造世界。”

1984年,艾思奇的夫人王丹一会晤了从台湾来的马壁教授,他曾任蒋介石的高级顾问。马壁教授说,蒋介石在溃退到台湾后,曾不止一次地提到《大众哲学》。他对下属说:“一本《大众哲学》,冲垮了三民主义的思想防线”,“我们和共产党的较量,不仅是军事力量的失败,也是人心上的失败。比如,共产党有艾思奇的《大众哲学》,你们怎么就拿不出来!”(《战士学者——艾思奇》谢本书著)

《大众哲学》不仅对国统区的爱国青年有着巨大的影响,在延安也影响了很多革命青年。据老红军莫文骅回忆,1936年中央红军到达陕北后创办了“中国工农红军大学”。“有一天林彪说,毛主席有一本《大众哲学》,很好,要我们一科学员都读一读。”“这天,我来到毛主席的住处,毛主席把这本书交给了我,并一再叮嘱我尽早送还。”“我立即找人刻蜡板油印”,大家拿到粗糙的《大众哲学》如获至宝,“每天晚上,我们坐在石头上,俯首石‘桌’,在油灯或蜡烛光下,啃得津津有味”。“通过阅读艾思奇的《大众哲学》,使我们有一种别有洞天之感,好似在我们的思想深处点亮了一盏灯。”

解放以后,艾思奇除了给党校的干部讲马克思主义哲学,还到大学里讲,到广播电台给干部和广大市民讲,给工人讲,给农村干部讲,他认为哲学走出书斋和人民结合才是方向。

1953年,艾思奇收到参加过“上甘岭战役”的志愿军某部三营的文教主任刘伦的一封来信,信中说他从营教导员那里借了一本《大众哲学》。这本书曾经跟着教导员经历了战火纷飞的解放战争,现在又来到了抗美援朝的战场。教导员借书给他时说:这是一本好书,里边有战火,也有真理。刘伦拿到书后连看三遍,越看越感兴趣。他写信给艾思奇,建议结合当时的实际修订重印《大众哲学》。不久,刘伦收到了艾思奇的回信,信中说:“……你对于《大众哲学》的缺点,说得完全对,但对它的好处却估计过高了。这本书由于早已过时,三年前就停止出版,以后也不打算再版了。如果要出版,那只能是另外写一本完全新的,但这在短时期还难做到。……我的文章,不值得你那样高的热情来读,我以为,你应该用最大的热情去读毛主席的著作,这算是一个建议。为祖国向你们致敬!”这封信在刘伦所在部队中争相传阅,教导员祁家声看到信后更是欣喜异常,不幸的是,一次完成紧急任务的时候教导员壮烈牺牲,这本《大众哲学》竟成了他的陪葬品(《艾思奇同志和读者心连心》刘伦著)。

艾思奇在信中说《大众哲学》“不打算再版”的一个重要原因,是因为当年陈伯达正在整他。陈伯达说艾思奇靠一本书吃饭,《大众哲学》有“教条主义”和“理论联系实际庸俗化”的倾向,“观点混乱,缺乏马克思列宁主义的战斗性”,是“‘机械唯物论’,对现在读者是利少弊多”,“翻开哪一页都有错误”。在此重压之下,艾思奇不仅多次写过书面“检讨”,还违心地表示永不再版,并将已经排好清样准备付印的《大众哲学》修改版撤回。为此陈伯达还幸灾乐祸地对艾思奇的夫人王丹一说:“艾思奇少年得志,大不幸也!”(《难忘的岁月》王丹一著)。

从1936年到1948年的12年中,《大众哲学》再版了32次,解放后除1949年曾再版过,50年来没有再版,直到2000年10月才由中国社会出版社再版,为的是纪念《大众哲学》66周岁,这时艾思奇已经去世34年了。

五 毛泽东给艾思奇的三封信

1937年艾思奇来到延安时,在欢迎会上毛泽东高兴地说:“噢,搞《大众哲学》的艾思奇来了!延安来了这么多笔杆子,我们有枪杆子,两个杆子结合起来,革命一定会胜利。”“过去是山中无老虎,猴子称大王,现在我们把众老虎请来了!”(《战士学者——艾思奇》谢本书著)此后,艾思奇与毛泽东有过较密切的学术上和理论上的交往,对哲学问题进行过多次的探讨。

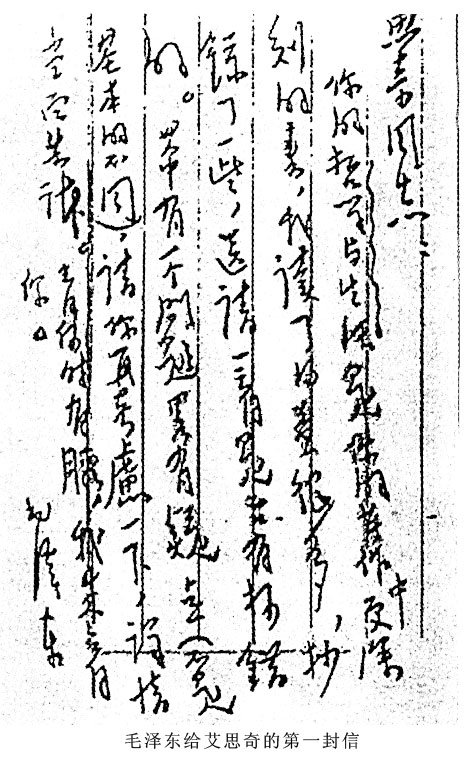

《大众哲学》出版以后,为了回答读者提出的各种提问,艾思奇在上海《申报》和《读书生活》上写了一些短文。1937年,艾思奇把这些短文汇集成册,由读书生活出版社出版,书名为《哲学与生活》。艾思奇到延安之前,毛泽东已经认真地读了这本书,并做了19页的长篇摘录。艾思奇到延安后,毛泽东给他写信说:

思奇同志:

你的《哲学与生活》是你的著作中更深刻的书,我读了得益很多,抄录了一些,送请一看是否有抄错的。其中有一个问题略存疑点(不是基本的不同),请你再考虑一下,详情当面告诉。今日何时有暇,我来看你。

毛泽东

毛泽东摘抄的手稿开头写着“艾著哲学与生活摘要”,其中有一段就是信中所提的“有一个问题略存疑点”。艾思奇的文中说:“差别的东西不是矛盾”并举出一些实例,毛泽东在批注中写道:“根本道理是对的,但‘差别不是矛盾’的说法不对。……差别是世上一切事物在一定条件下都是矛盾,故差别就是矛盾,这就是所谓具体的矛盾,艾的说法是不妥的。”(《战士学者——艾思奇》谢本书著)毛泽东就这个问题,亲自上门与艾思奇商榷和探讨,使艾思奇得到启发和收益。

毛泽东给艾思奇写的第二封信和第三封信是在同一天,都是1938年1月12日。第二封信的内容是:

思奇同志:

瞿惠文(医生),郭化若(军事编辑部主任)两同志各提出了一点哲学问题,付你一阅,阅后还我。

兴国调卷如看完了请还我,如未,放在你处,只不要失掉了。

敬礼!

毛泽东

一月十二日

毛泽东给艾思奇的第三封信写在同天晚上:

思奇同志:

我没有《鲁迅全集》,有几本零的,《朝华夕拾》也在内,遍寻都不见了。

军事问题我在开始研究,但写文章暂时还不可能。

哲学书多研究一会再写更好些,似不急在眼前几天。

梁漱溟到此,他的《乡村运动理论》,有许多怪议论,可去找他谈谈。

有空可来谈,但请在星一星五两天以外之晚上。

敬礼!

毛泽东

一月十二日夜

从信中可以看得出,艾思奇曾向毛泽东提出过写军事问题文章的事。毛泽东除了看哲学著作外,还读了德国著名军事家卡冯?克劳塞维茨的军事著作,几个月后,就写出了《论持久战》、《论革命战争的战略》等有关军事方面的文章。(《战士学者——艾思奇》谢本书著)

1938年,梁漱溟到延安会见毛泽东,谈话中有些不同看法,毛泽东选中艾思奇和梁漱溟再会面,希望凭着艾思奇的学识与亲和力和这位国学先辈沟通,让他能够理解中共的战略。艾思奇应约与梁先生见面,交谈十分融洽。

从这三封信中可以看出,毛泽东和艾思奇朋友般的友谊与交往,以及对艾思奇的尊重和信任。但是艾思奇从未跟别人提起这些事,对夫人王丹一也没有详细讲过。党中央撤离延安时,艾思奇把这些信和手稿交给王丹一保存,王丹一一直珍藏着。

解放后,为了更好地保存这些信件和文稿,王丹一把它们拿到荣宝斋装帧,取回时刚巧碰到了康生的老婆曹轶欧。她看后说:“毛主席给老艾写了这么多信啊!我去找郭老、伯达、陈老总,当然也有康老咯,他们都是名人,既是书法家又会写诗,在空白的地方题诗写跋多好啊!”王丹一推脱说要回去和艾思奇商量。艾思奇得知后坚决不同意,严肃地说:“不要让她拿去招摇,快收起来。”从此再未示人。

“文革”期间,王丹一怕这些珍贵的资料丢失,把艾思奇的信件和其他资料放在一个木箱里,转交给了张雷平少将,张将军把资料箱空运至大西北。“文革”结束后虽然张将军已去世,但托他保存的资料原封未动地交还给了王丹一。中央党校复校时,胡耀邦同志曾任常务副校长,他提出要抓紧时间抢救党史资料,王丹一把这些珍贵的资料正式交给了党中央,现保存在革命历史博物馆。(《难忘的岁月》王丹一著)

六 与艾思奇有关的哲学问题论战及其他

解放后,在急于进行“社会主义改造”的过程中,运动一个接着一个,在某些方面一次又一次地违反客观规律,违背了马克思主义辩证唯物论的原理;同时哲学从学术争论转化为政治运动,在这些运动中,艾思奇也受到了牵连和批判。

1953年,在“反对官僚主义”的运动中,在一次哲学课上,艾思奇讲“必然性与偶然性”,提到像中国这样人口众多的国家所进行的伟大革命,“产生自己的革命领袖是必然的”,“但这个领袖是毛泽东而不是别人则具有偶然性”。在一次讲到有关矛盾的问题时,艾思奇说:“中国革命与十月革命也有矛盾,因为两者尽管都是暴力革命,但道路是不同的”。以上这些观点触动了陈伯达等人的敏感神经,被批判为“非常荒谬的错误”;在讲到对“上层建筑”的理解时,艾思奇说,在新民主主义时期,革新的宗教和资产阶级进步的思想也是新中国上层建筑中的一部分,也被某些人认为是“资产阶级自由主义思想”,由此引发了对艾思奇的全面批判。马列学院党委向党中央呈交了《关于艾思奇同志过去在教学工作和科学研究工作中的缺点和错误的检查报告》,报告中还以大量篇幅批判艾思奇的《大众哲学》,从而导致《大众哲学》修订本被枪毙(《战士学者——艾思奇》谢本书著)。艾思奇在检讨中承认自己工作中有很多错误,承认自己有“资产阶级自由主义的思想”,但是对上述的学术观点,仍保留自己的意见。

1955年,在党校学生中开展了一场关于“思维与存在的同一性”问题的争论,艾思奇写了《恩格斯肯定了思维与存在的同一性》和《再论恩格斯肯定了思维与存在的同一性》两篇文章,被某些人认为是在“宣扬唯心主义”。在1957年反右派运动中,康生把艾思奇的这一观点,上纲到“反马克思主义”,说艾思奇是“反党集团的头头”,并把这个问题作为划分右派的标准(《<艾思奇全书>评价》卢国英著)。他们组织发动了200余张大字报和大大小小的批判会,批判艾思奇的理论和思想,后因搜集不到有力的材料,又考虑艾思奇在社会上的声望和影响,没有直接打成右派,被内定为“中右”,迫使病中的艾思奇不得不下放到河南封登县劳动锻炼。

在1958年到1959年下放锻炼期间,艾思奇经历了“大跃进”和人民公社化运动。对“大跃进”中存在的问题,艾思奇不赞成“泼冷水”,“唱反调”,他认为应从正面总结经验教训,运用辩证唯物主义的思想方法观察分析问题,纠正错误,改进工作方法和领导作风。他曾给当时河南省委书记吴芝圃写信说:“根据实际情况看,过高的生产指标并不能真正调动群众的积极性。”此后他发表了《无限和有限的辩证法》一文,肯定了人民群众的力量是无穷无尽的,但又是有穷有尽的,批评了大跃进中的“高指标”、瞎指挥等不正之风。在当时的情况下,这是另一种声音,“是一服清醒剂”(《<艾思奇全书>评价》卢国英著)。当年艾思奇在对河南的干部讲话中指出,有些干部“非常主观地看问题,非常主观地解决问题”,“不实事求是,有头脑不冷静,头脑太热”,大跃进的缺点错误,“首先就是违背了唯物主义的原则,冲天干劲没有跟具体的分析、科学的精神结合起来。”他批评了“人有多大胆,地有多大产”的错误口号。当时有些干部怕被戴右倾帽子,不敢讲实话,艾思奇恳切地说:“做工作的时候,真正要实事求是解决问题。自己经过研究,的的确确应该这样工作,按照唯物论来办事情,别人如何说你右倾保守,那你不要怕,要敢于顶住。”他在一次讲话中特别提到:“破迷信就是立科学,破迷信并不是破科学。一个时候把科学也破了,这是违背党中央的原则的。”艾思奇回到北京后,在总结下放工作时指出:“下面刮‘五风’(共产风、浮夸风、命令风、干部特殊风、对生产瞎指挥风),问题很严重,如果不认真纠正,农民就要打扁担。”他深有感触地说:“我们的唯物主义是不彻底的。”(《战士学者——艾思奇》谢本书著)

1963年到1965年间,在中国社会各界在意识形态领域掀起了自上而下的批判潮流,从文艺始,扩大到历史、经济、教育及哲学等各领域。其中“一分为二”与“合二而一”的学术争论聚变为政治批判运动。1957年,毛主席在社会主义国家共产党和工人党代表会议的讲话中提出:“一分为二”是普遍现象,是辩证法。1964年,中央党校杨献珍在讲课中说:“对立统一规律也可用‘合二而一’来表述,”肯定了“合二而一”的学术观点。毛泽东在一次中央工作会议上说:“‘一分为二’是辩证法,‘合二而一’恐怕是修正主义,阶级调和论吧!”还说,“有人搞‘合二而一’来反对我”。康生、陈伯达积极组织对“合二而一”的全面批判,将原本的学术问题转变为政治问题,上纲为“阶级调和论”、“修正主义”观点。

在批判“合二而一”的运动中,中央党校组成了由艾思奇领导的写作组,成员包括《人民日报》的理论负责人沙英、王若水,党校哲学教师马清健、卢国英和李振霞。写作组成立了几个月,没有开过一次讨论会,也没有写出过一篇文章。艾思奇要求写作组的同志们在理论上要好好研究,为什么说“一分为二”与“合二而一”是对立的?为什么不能说“对立面有不可分割的联系?”“团结、批评究竟能不能‘合二而一’?”。这些都是他一直在思考的问题。他感到这种批判有说不通的地方,他对写作组的同志说,不急于写文章,多看一些资料吧!并叮嘱发表文章得特别谨慎。致使写作组几个月没有写成一篇批判文章,不得不解散了(《终生难以忘怀的恩师——艾思奇》李振霞)。直到1965年,艾思奇作为党校副校长,才发表了《不容许用矛盾调和论和阶级调和论来偷换革命辩证法》一文,成了这次“论战”的理论总结。这篇批判文章迎合了当时的政治形式,并存在言词过激,“上纲过高”,“学术上有偏颇”的错误(《<艾思奇全书>评价》卢国英著),即便如此艾思奇还是因在运动中“斗争不力”、“不懂政治”,在运动的组织处理阶段,被下放到北京郊区参加“四清”。

艾思奇先后在通县南关镇和海淀东北旺两地参加了“四清”。他与农民同吃同住同劳动,除开展“四清”工作外,还为一起下放的工作队员上哲学辅导课,为农村党员上党课。在处理农村干部“四不清”的问题时,有个工作队长向艾思奇汇报,说有一个称自己是“四不清”干部的生产小队长,请上面来的人吃过饭,为给小队办事送过烟,一共用掉了150元,这是不是“四不清”干部?艾思奇说“文件(即“二十三条”)上讲的是要搞党内走资本主义道路的当权派”,“他够吗?能是吗?”“不是就不是,不能靠他自己怎么说。我们的看法要有事实根据。”有的工作队员认为,没有搞出“四不清”干部就是“没有成果”。艾思奇说:“怎么没有成果呢?成果很大嘛!工作队员分到各个基层生产队,熟悉了情况,了解了干部,知道绝大多数都是好的,这就是一个很大的成果。”当时,这样注意实际,注重证据的作风是难能可贵的(《终生难以忘怀的恩师——艾思奇》李振霞)。

早在1943年延安整风时期的审干“抢救运动”中,艾思奇就体现了实事求是的作风。当时他是《解放日报》副刊编辑部的总编辑,又是报社整风审干的领导成员之一,他坚持实事求是,反对“逼供信”的做法,在副刊部的十几个编辑中,“一个特务也抓不出来”,被认为是“白点”,与温济泽、林默涵一起,被当成包庇特务的小宗派受到批判,并撤销了他的领导职务(《我所认识的艾思奇》温济泽)。

七 后记

1965年底,由于脑力、体力长期超负荷劳动,艾思奇积劳成疾,患上心肌梗塞住进了医院。住院期间他仍抓紧时间读书做笔记,按照党中央的要求,为干部学习七本马列经典著作准备辅导材料,并为出院后写新的哲学专著做准备。他向来探望他的同志表示,他“愿意再工作20年”。一位鞍钢的工人得知他住院了,经常到病房来向他请教哲学问题,他总是热情接待,也从不吝惜时间。出院时医生嘱咐他在北京休息三个月,这时候“文化大革命”虽未正式开始,但已“山雨欲来风满楼”。在批判“黑二月提纲”的“资产阶级反动路线”,他保持了沉默,力求冷静清醒,不人云亦云,用自己的头脑去判明形势,寻求正确的答案(《理论工作者的楷模》耿立著)。然而在山雨欲来之际,艾思奇不可能有一个可以恢复健康的环境,终因心肌梗死复发第二次住院,不幸于1966年3月22日病逝。

病魔过早地夺去了艾思奇56岁的生命,留下了太多的遗憾,留下了未竟的事业,留下了一堆没有答案又无法解释的哲学命题。不过没有经历“文化大革命”的艾思奇是幸运的,否则他将承受更多的痛苦,因为他太老实,太真诚、太相信真理。我想,如果他还活着,“文化革命”对于他只有两条路,一条是违心地跟着林彪、康生、“四人帮”等人高呼“四个伟大”、“顶峰”、“天才”,还要从马克思那里断章取义地挖出依据,对“文革”中的倒行逆施,写出伪马克思主义的论述,以他的名气来影响群众的判断。但是这一条路他是绝对不会走的。因为解放后的十七年里,他经过了各种运动,曾为坚持实是求事受到过迫害,也曾服从“组织”的决定违心地写过一些违反马克思主义理论的文章和检讨;然而经过一次次的“历炼”,他不会再违心地去做他不愿做,也不能做的事情了。另一条路是受批判,“斗倒、斗垮、斗臭,肃清其流毒”(《中共中央关于无产阶级文化大革命的决定》,即十六条)。眼睁睁地看着群魔乱舞,唯心主义、形而上学满天飞,看着马克思主义的辩证唯物论被践踏、被篡改、被修正、被利用,且必须保持“沉默”——十年的沉默。绝大多数“党内走资本主义的当权派”或“反动学术权威”走的几乎都是这条路,以等待“革命”的革命,“否定之否定”的时机。因为社会进步是必然的,是不以人们的意志而转移的,即使倒退也只能是短暂的,瞬间的,而前进是永恒的。

艾思奇短暂的一生留下了六卷本、五百多万字的《艾思奇全书》,平均每年写二十多万字。书里充满了智慧、真理,指导我们用辩证唯物主义去认识宇宙、世界、社会、人生、生活和思维。书中也收集了艾思奇有错误的文章,这些文章错误地批判过某些人和某些学术观点。艾思奇不可能超越历史绝对正确,不可能脱离当时的社会环境、意识形态和政治斗争的影响、压力和限制,这些也是当时历史过程的一部分,人们可以从中汲取经验和教训,不再把学术争论当做整人的政治手段。

艾思奇在《大众哲学》中的《哲学的现状和任务》一文写道:

辩证唯物论是人类哲学史最高的总结,一切哲学对于它都有相互的贡献,对于其他的哲学,它并不采取绝对否定的态度,它会以它的极大的包含性吸取一切哲学的精华。这就是为什么它可以成为中心的理由。论争是不是容许呢?自然容许的,而且也是不可免的,然而在存精去芜的立场上,论争是有善意的、互相发展的作用,而不是绝对的互相排斥。最重要的还是实践,辩证唯物论是最和实践一致的哲学。

这些话出自上世纪三十年代一个年轻人的文章,现在看起来仍是那么亲切,与现今的中国社会发展是那么贴切。过去讲马克思主义哲学就是“斗争”哲学,这是很片面的。正如艾思奇经常说的:我们讲矛盾的对立统一,矛盾的对立和斗争讲得太多,对于对立的统一性又讲得太少了。哲学既然是研究自然界、人类社会、人类思维最一般的规律,它应当是通俗易懂的,普遍的、可接受的,可实践的,可以解释现实社会存在的各种问题,并且能够通过思考和实践找出解决的办法。马克思主义认为经济和政治是相互作用中和发展中的一个不可分离的整体,社会的经济制度和经济基础决定着政治和思想的上层建筑,而上层建筑对经济基础也会产生相应的影响。随着中国的改革开放,经济体制发生了巨大的变化,但现有的政治体制没有跟着经济体制的改革而改革,已经不能全面反映经济体制改革的要求,没有完全服从在经济体制改革后广大人民的利益,有时甚至阻碍了改革后经济基础的巩固和发展。例如:由国家权力控制的国有企业的垄断行为,阻碍了市场经济的公平竞争和自由发展;权钱结合的权贵集团,使少数人控制了绝大部分的资产和利益,造成社会的不公;人们仍然没有完全民主、自由地表述自己意见的权利;人们的私有财产仍然没有得到有效的保护……等诸多问题已经不断地反映在社会的矛盾之中,如果不采取有效的政治体制改革,政治与经济的矛盾冲突还会扩大,最终会从量变到质变,将会阻碍中国社会继续向前发展。

现在谈哲学的人少了,讲哲学的人几乎没有了,听不到人们用哲学解释社会中的现象。真希望年轻的艾思奇还在,还能给我们讲讲大众哲学,帮助我们走出迷茫。

2010年12月